Después de mucho tiempo de silencio bloguero (que no creativo), vuelvo a subir una entrada a este abandonado Monte Coronado y lo hago por un motivo gratuito, fortuito y literario.

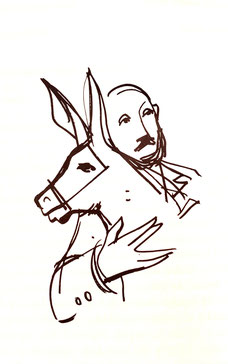

Ha querido el azar que sacara de la estantería este famosísimo libro que pocos han leído. No voy a volver sobre el tema que el autor trata en el prólogo. Simplemente diré que pocos libros son menos adecuados para los niños que este, por razones que luego explicaré. Y hablando del prólogo, Juan Ramón dice, como Cervantes del Quijote, que es un libro para todo tipo de lectores y que él no es nadie para constreñir a su público. Curioso paralelismo ya que, en mi modesta opinión, al final este libro quizá sea, junto aquel del caballero de la Triste Figura, el mejor que se ha escrito en nuestra lengua, o al menos entraría en la lista de los diez mejores.

Pero vayamos al tema. Más allá de las anécdotas rurales más o menos bucólicas, el poeta es capaz de hacer trascendente, casi místioo, el paisaje y el paisanaje que describe. Hay capítulos como el 68, que podría haber firmado Matsuo Basho. Son meras impresiones en presente de una realidad que, a fuerza de ser solo eso, pura cotidianeidad, aburrida, pueblerina, nos traslada a una sobre-realidad. El uso del vocabulario, culto y popular a la vez, las transcripciones del habla coloquial andaluza, en contraste con una sintaxis rica, poética, difícil, extrañada (que dirían los formalistas rusos) conforman un texto inolvidable que atrapa al lector a pesar de su carácter fragmentario.

Otra cosa que me ha sorprendido en esta segunda lectura han sido los mensajes críticos más o menos indirectos que Juan Ramón cuela entre tanto lirismo.

Encontramos a un narrador antirracista, que critica al populacho que se mofa y acosa a un muchacho negro, llegado al pueblo para buscarse la vida como torero.

También aparece (esto es menos sorprendente) un Juan Ramón ecologista lamentando la contaminación de los ríos de Huelva, fruto de la actividad minera que se lleva a cabo aguas arriba.

Y por último, cuando llegan los domingos, las fiestas grandes como el Corpus u otras procesiones, él se escapa a un prado con el burrito a leer (casualmente) a Omar Jayyam, el poeta que abominaba de ulemas y mezquitas. Las campanas oídas a los lejos (como en aquel memorable poema suyo de los pájaros que se quedarán) no son un símbolo de fe, sino un mero recuerdo de las horas y las alertas por incendios. En el capítulo 24 presenta su opinión sobre la liturgia de una forma más clara, social y contundente: "rezar con los pobres por los muertos de los ricos".

Sin duda es cierta esa idea de que una obra de arte cambia cuando se vuelve a leer, ver u oír, por la simple razón de que el lector ha cambiado. El niño que hojeó este libro no es el señor que vive hoy la adolescencia de su vejez. Entonces me pareció un libro bastante alejado de mis expectativas y de mis gustos, que iban por otros derroteros más urbanos, más activistas, más sarcásticos, menos contemplativos. Creo que fue Borges quien dijo que en su juventud disfrutaba del centro de la ciudad por las mañanas, mientras en que en su vejez prefería los atardeceres de las afueras.

Los budistas creen que el ego no existe, que es una convención, una etiqueta que colocamos a una entidad cambiante y mutable. Nuestras células se renuevan y nuestra memoria nos traiciona. La diferencia entre la lectura que hice cuando tenía diez años y la que he hecho este verano se puede resumir en este trabalenguas con el que acabo la entrada: el yo que leyó Platero y yo no es el yo que lo acaba de leer.