Su grito es mi voz. Poesía desde Gaza

Durante el pasado siglo se mantuvo viva una polémica en torno a la utilidad de la poesía: desde los que, como Gabriel Celaya, afirmaban que "la poesía es un arma cargada de futuro" hasta los que propugnaban, como Valéry, Juan Ramón y otros, una poesía pura, ajena a los vaivenes de la historia e incluso de cualquier referencia a la realidad. Quizá el problema radique en que estamos haciendo la pregunta incorrecta. No se trata tanto del "para qué", sino del "por qué"; qué mueve al ser humano a cantar sus penas y sus alegrías, qué ínfimo, pero íntimo consuelo encuentra en verbalizar lo que siente y lo que piensa. De cualquier manera, conviene recordar lo que dijo el rumano Mircea Catarescu: “Un poeta malo no hace daño a nadie. No pone bombas ni insulta a la gente”.

Hay momentos en la historia en los que pasan cosas que sobrepasan nuestra anestesiada capacidad de sorpresa e indignación y la poesía surge irremediablemente, como último recurso, como contrapeso al dolor, como anestesia al menos. La reacción del gobierno israelí al atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 parece ser una de ellas. Lo llamemos como lo llamemos, casi nadie parece estar de acuerdo con lo que allí está sucediendo (ni con lo que lo causó). La ONU habla de genocidio y no seré yo quien ponga el término en duda, pues no manejo la información necesaria para usar cualquier otro sinónimo atenuante.

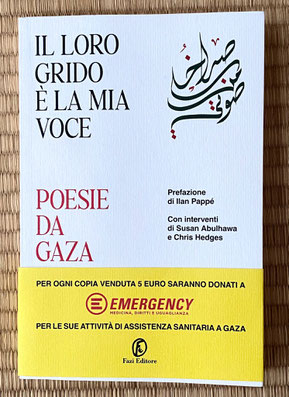

Así las cosas, hace poco, gracias a Javier Cercas en El País, conocimos el libro del que quiero hablarles: Il loro grido é la mia voce. Poesie da Gaza. Se trata de una antología de poesía escrita en aquella castigada franja, cuyos autores o viven fuera de la zona, o aún continúan allí, en medio de los bombardeos o, incluso, han perdido la vida a causa de estos. Los poemas son intensos, cargados a veces de una amarga ironía, pero siempre conmovedores.

Preceden a los textos pequeñas notas biográficas de los autores y varios prólogos, entre los que destaca el de Ilan Pappé, profesor israelí de la universidad de Exeter, cuya Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina les recomiendo encarecidamente. En una de esas notas nos informan del caso de Daree Tatour, poeta que fue juzgada por terrorismo basándose en un poema traducido por un policía y analizado con los inexistentes conocimiento sobre teoría literaria de un juez.

Quienes hemos paseado por Israel y Cisjordania hemos palpado la tensión en cada gesto, en cada frase, en cada esquina. Los guías no desperdiciaban ninguna ocasión para menospreciar al pastor palestino que nos cruzábamos por el desierto o para alabar la higiene natural de la comida kosher. Una muchacha de bachillerato controlando el acceso a Belén, armada hasta los dientes mientras chequeaba distraídamente las redes sociales en un móvil o aquella parejita de uniforme cenando en la calle una hamburguesa, la cual apoyaban sobre un fusil TAR-21 de 5,56 mm., fueron algunas de las imágenes que no podré borrar de mi memoria.

Pero dejemos los souvenires, las polémicas semánticas o políticas y demos paso a la voz de los/as poetas. Les traigo aquí una ínfima muestra que he traducido a medias del original árabe y de la traducción al italiano. Ya saben que no soy traductor, pero estudié árabe en mis tiempos mozos y el italiano, para quienes hemos cursado tantos años de latín, es una lengua hermana bastante accesible. Espero que les gusten y que les animen a comprar el libro, que destina 5 euros del precio a la asistencia sanitaria en Gaza.

Para escribir poesía que no sea política

debo escuchar a los pájaros

y para oír a los pájaros

deben callar los aviones.

Marwan Makhoul

18/10/2023

Nuestra foto de familia: un saco de cascotes, un montón de ceniza,

cinco sudarios de diferentes tamaños, envueltos uno al lado de otro.

Las fotos de familia de Gaza no son como las demás,

pero están juntos y juntos se fueron.

Heba Abu Nada (1991-2023)

La niña a cuyo padre han matado

mientras cargaba un saco de harina

sobre su espalda

seguirá degustando

la sangre de su padre

en cada pan.

24/3/2024

Y el dolor tampoco

abandona a un hombre hambriento

que recoge granos de arroz

de la tierra.

Recuerda como recogió los restos de su hijo hambriento

en una bolsa.

Haidar al-Ghazali

¿Qué significa estar seguro en tiempo de guerra?

Significa avergonzarse

de tu sonrisa,

de tu calor,

de tu ropa limpia,

de tus horas de aburrimientos,

de tu bostezo,

de tu taza de café,

de tu sueño tranquilo,

de tus seres queridos que siguen vivos,

de tu saciedad,

de tu agua disponible,

de tu agua limpia,

de tu posibilidad de hacer un dulce

¡y del azar que te permitió vivir!

Dios mío,

no quiero ser poeta en tiempo de guerra.

Hend Joudah

Platero y yo (y yo)

Después de mucho tiempo de silencio bloguero (que no creativo), vuelvo a subir una entrada a este abandonado Monte Coronado y lo hago por un motivo gratuito, fortuito y literario.

Ha querido el azar que sacara de la estantería este famosísimo libro que pocos han leído. No voy a volver sobre el tema que el autor trata en el prólogo. Simplemente diré que pocos libros son menos adecuados para los niños que este, por razones que luego explicaré. Y hablando del prólogo, Juan Ramón dice, como Cervantes del Quijote, que es un libro para todo tipo de lectores y que él no es nadie para constreñir a su público. Curioso paralelismo ya que, en mi modesta opinión, al final este libro quizá sea, junto aquel del caballero de la Triste Figura, el mejor que se ha escrito en nuestra lengua, o al menos entraría en la lista de los diez mejores.

Pero vayamos al tema. Más allá de las anécdotas rurales más o menos bucólicas, el poeta es capaz de hacer trascendente, casi místioo, el paisaje y el paisanaje que describe. Hay capítulos como el 68, que podría haber firmado Matsuo Basho. Son meras impresiones en presente de una realidad que, a fuerza de ser solo eso, pura cotidianeidad, aburrida, pueblerina, nos traslada a una sobre-realidad. El uso del vocabulario, culto y popular a la vez, las transcripciones del habla coloquial andaluza, en contraste con una sintaxis rica, poética, difícil, extrañada (que dirían los formalistas rusos) conforman un texto inolvidable que atrapa al lector a pesar de su carácter fragmentario.

Otra cosa que me ha sorprendido en esta segunda lectura han sido los mensajes críticos más o menos indirectos que Juan Ramón cuela entre tanto lirismo.

Encontramos a un narrador antirracista, que critica al populacho que se mofa y acosa a un muchacho negro, llegado al pueblo para buscarse la vida como torero.

También aparece (esto es menos sorprendente) un Juan Ramón ecologista lamentando la contaminación de los ríos de Huelva, fruto de la actividad minera que se lleva a cabo aguas arriba.

Y por último, cuando llegan los domingos, las fiestas grandes como el Corpus u otras procesiones, él se escapa a un prado con el burrito a leer (casualmente) a Omar Jayyam, el poeta que abominaba de ulemas y mezquitas. Las campanas oídas a los lejos (como en aquel memorable poema suyo de los pájaros que se quedarán) no son un símbolo de fe, sino un mero recuerdo de las horas y las alertas por incendios. En el capítulo 24 presenta su opinión sobre la liturgia de una forma más clara, social y contundente: "rezar con los pobres por los muertos de los ricos".

Sin duda es cierta esa idea de que una obra de arte cambia cuando se vuelve a leer, ver u oír, por la simple razón de que el lector ha cambiado. El niño que hojeó este libro no es el señor que vive hoy la adolescencia de su vejez. Entonces me pareció un libro bastante alejado de mis expectativas y de mis gustos, que iban por otros derroteros más urbanos, más activistas, más sarcásticos, menos contemplativos. Creo que fue Borges quien dijo que en su juventud disfrutaba del centro de la ciudad por las mañanas, mientras en que en su vejez prefería los atardeceres de las afueras.

Los budistas creen que el ego no existe, que es una convención, una etiqueta que colocamos a una entidad cambiante y mutable. Nuestras células se renuevan y nuestra memoria nos traiciona. La diferencia entre la lectura que hice cuando tenía diez años y la que he hecho este verano se puede resumir en este trabalenguas con el que acabo la entrada: el yo que leyó Platero y yo no es el yo que lo acaba de leer.

¡Viva la literatura viva!

Tras lo vivido esta mañana, escribo en un estado mezcla de estupefacción, satisfacción y agradecimiento. Mi amigo Emilio Lobato propuso en su centro, el I.E.S Romero Esteo de Málaga, elaborar una serie de situaciones de aprendizaje de las que pide la LOMLOE, basadas en Operación Artemisa. Hace un mes o así me preguntó si podría ir una mañana a ver unas "cositas" que habían hecho sobre la novela. Aparte de la invitación, desconocía absolutamente lo que habían pergeñado ni qué iba a pasar tal día como hoy.

Así las cosas me presenté, en compañía de mi amigo Fran Cuevas Alzuguren, un poco antes de tiempo. Emilio nos pidió que esperáramos unos minutos en una cafetería cercana para terminar de prepararlo todo. Así lo hicimos.

Ya en la puerta del recinto comenzó a sonar "Así habló Zaratustra" de Strauss. El profesor de plástica, ataviado con un mono blanco tuneado con enigmáticos signos, me dio la bienvenida en inglés a la base Shackleton (que es donde sucede casi toda la trama). En los escalones de la entrada se podían leer las frases que adornaban los pasillos del escenario de la novela. Entonces aparecieron varias parejas de alumnos y alumnas portando unas banderas de creación propia que representaban a la Tierra, la Luna y a la propia base. A continuación, comenzaron a salir más y más alumnos ataviados con monos blancos. Tras un apunte coreográfico de bienvenida, interpretado por una alumna, María José, otros dos alumnos, Salma y Adan, se acercaron y se presentaron como la comandante Karalis y Alexander Marchand, protagonistas de la novela. Este último me invitó a entrar e hizo las veces de cicerone durante el resto de la visita. Yo, por mi parte, me limitaba a tener la boca abierta, preso de un asombro que es difícil de cuantificar.

Justo en la puerta me recibieron dos conserjes tocadas con sendas pelucas de colores, las cuales me ofrecieron un viaje por la Luna. En una de las paredes del mismo hall había un gran mural excelentemente pintado con una de las escenas principales de la obra y en las escaleras centrales pude releer los versos del primer poema en lunés, creado por Karalis, en versión original y en castellano. Alexander Marchand me habló de su sueño recurrente, un hombre entrando en el bosque, mientras me mostraba un dibujo que lo representaba y que había sido pintado en una puerta cercana. Era la puerta de la biblioteca y por ahí accedimos a la exposición propiamente dicha.

Alexander continuó explicándome todo lo que había allí: basalto que imitaba el regolito lunar, libros de literatura selenita, estudios sobre el suelo y la geología lunares, información sobre la planta artemisia, que había sido cultivada en una maceta por una alumna a partir de las semillas; una copia de la tesis de Alexander Marchand, un maletín con cajas de medicamentos para el "mal lunar", además de muchos paneles con dibujos sobre escenas de la novela, documentación sobre viajes a la Luna, imaginativos alfabetos del idioma lunés, recreaciones de futuras guerras mundiales, etc. Un trabajo de investigación que ha supuesto un esfuerzo enorme del alumnado en distintas materias y con el que seguro que han aprendido de forma lúdica, la mejor receta contra el olvido.

Mientras escuchaba atentamente las explicaciones de Marchand, me di cuenta de dos cosas. Había un alumno en una silla de ruedas, que imitaba a un personaje de la novela. Oía también un fondo musical. Era la Gymnopedie nº 1 de Erik Satie, tan importante para el argumento. Pero es que además no se trataba de una grabación, sino de un alumno de 3º de ESO, Jesús, que la interpretaba perfectamente.

Nos desplazamos hacia el fondo de la biblioteca donde había un enorme mural con una nave alunizando. Allí se desarrolló una interpretación de danza minimalista y exquisita, de nuevo a cargo de la alumna María José. Tras ello los profesores invitaron a los alumnos/as a sentarse enfrente de mí para que les hablara un poco del proceso de escritura y les leyera algún poema o relato, cosa que hice con mucho gusto.

De pronto apareció una profesora, Carmen, que colocó unas luces en el suelo, activó una música y dio paso a un grupo de alumnos/as que llevaron a cabo una pequeña obra de teatro sobre Nannar, uno de los mitos que se relatan en la novela.

Me di cuenta de que algo se cocía en la otra parte del espacio expositivo. Alguien (todavía no sé quién o quiénes) habían cocinado dulces selenitas, estrellas de bizcocho y rosquillas interestelares o algo así.

Cuando ya creía que todo había terminado, aparecieron inesperadamente unos alumnos/as de bachillerato gritando "¡selenitas! ¡selenitas!" y leyeron un manifiesto sobre la independencia de la Luna. Al acabar, me hicieron entrega del único ejemplar que existe de la Constitución de la Luna, un trabajo que han estado haciendo con su profesora de Filosofía, Ofelia.

Para finalizar, Emilio Lobato proyectó un divertido vídeo en el que recogía extractos de varios trabajos que había hecho el alumnado de 2º de bachillerato.

En resumen, una jornada muy intensa que me ha dejado en estado de shock. Llegó un momento en que poco a poco conseguí olvidar quién era el autor de la novela que había motivado todo aquello para pasar a disfrutar de la creatividad y el entusiasmo de este centro que lleva el nombre de uno de mis maestros.

Nada más empezar la actividad me acordé de aquella frase de Lorca: "El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana". Innovaciones educativas como esta consiguen que la educación se haga también más humana y se levante del libro, ya sea el de texto u Operación Artemisa. La sensación que tuve todo el tiempo fue la misma que experimento cuando escribo teatro y veo cómo hablan y se mueven por el mundo los personajes que uno ha inventado en soledad.

No puedo terminar esta apresurada reseña sin agradecer a todo el alumnado y a los profesores Raúl García Puente, por el excelente trabajo realizado desde el departamento de Educación Plástica; a Ofelia García Arce, coordinadora de la redacción de la constitución selenita; a Amparo Fernández Luna, por su labor de investigación sobre la artemisa y la geografía lunar; a Mª Ángeles Lanzac, Gabriel Canón, Pilar Ríos y José Miguel Jaenal, por su ayuda en el montaje de toda la instalación, sin la cual nada de esto podría haberse conseguido; a Carmen Torres por dirigir la bonita representación del mito de Nannar; a la profesora de Tecnología Margarita Mora Anaya, por sus aportaciones y su interés en que este proyecto sobre mi novela se realizara, y a la profesora de Música Rosana Meneses Lavín. Y cómo no, a mi amigo y, sin embargo, agente literario, Emilio Lobato Montes. Al montarme en el coche para volver a casa le confesé a Fran que me pasa como a Serrat en aquella canción sobre los amigos:

"los tengo muy escogidos, son

lo mejor de cada casa".

Una educación prusiana

Corría el año 1864. El joven Nietzsche estaba a punto de terminar sus estudios secundarios en el muy prestigioso instituto/internado Schulpforta de la ciudad de Naumburgo. Esta institución (que continúa hoy día con sus actividades) se encuentra en un edificio, medio castillo, medio monasterio, y en aquellas fechas se regía por una severidad que hoy día no podemos ni imaginar: horarios reglamentados durante toda la jornada, sobriedad, altísima exigencia académica... Nada mejor que el adjetivo "prusiano" para definirlo. Imagino a aquellos adustos y severísimos profesores germánicos exigiendo sin descanso esfuerzo y disciplina al sumiso alumnado.

Se estarán preguntando a cuento de qué viene este revival educativo. Paso a explicarlo y qué relación tiene con la nueva ley educativa que se va a implantar en España (y juro que he perdido la cuenta).

Cuando el imberbe (mejor dicho, "imbigótico") Federico Nietzsche quiso marcharse con su título, resultó que no había superado las matemáticas. El profesor en cuestión consideraba que el prestigio de tan rigurosa institución se iba a desmoronar al (y verán cómo les empieza ya a sonar el asunto) "regalarle" el título a ese muchachito. El resto del profesorado se opuso a esta opinión y presionó, no para que lo aprobaran, sino para que le dieran el dichoso título sin aprobarlas. Por suerte lo consiguieron y el futuro filósofo pudo seguir su carrera dando clases en Basilea y generando ideas que trastocarían para siempre el pensamiento europeo. Y aquí quería yo llegar.

Como quizá sepan algunos/as de ustedes, a partir de este curso en España, un alumno/a que suspenda una materia podrá obtener el título de bachillerato, si se dan ciertas circunstancias: asiste a clase, se presenta a todas las pruebas y tiene una media superior a cinco entre todas las asignaturas. Pues bien, ya han empezado a sonar las trompetas del apocalipsis: que si la ínclita "bajada de nivel", que si los "regalitos", que si el acabose (otro más) de la educación, la cultura y la civilización occidental...

Este artículo ha sido escrito con la esperanza de que aquella justa decisión de 1864 pueda servir de ejemplo para evitar un excesivo rasgado de vestiduras. Siempre ha habido alumnos/as a quienes se les ha atascado (o les han atascado) alguna asignatura y los/as docentes han aplicado la excepcionalidad sin que el mundo se suma en la barbarie (al menos por esa razón). Como ya he dicho otras veces, no se trata tanto de "bajar el nivel", como de tener un alto nivel de perspectiva, empatía y sabiduría. De esa forma no cercenaremos posibles brillantes carreras por una pequeña parte proporcional del expediente (en nuestro caso 1/20), lo que contribuiría a "bajar el nivel" intelectual y científico de la sociedad en su conjunto.

Reseña de "Operación Artemisa"

Por primera vez en la historia de este blog voy a ceder la voz y el espacio a un autor invitado, el profesor Emilio Lobato Montes, que ha tenido a bien escribir una reseña sobre Operación Artemisa. Tiene la palabra:

"Operación Artemisa es el título de la fantástica narración de ciencia ficción que el poeta y polifacético creador Ángel Luis Montilla Martos acaba de publicar bajo el cuidado de la editorial Círculo Rojo. Quienes con buen criterio se hagan con un ejemplar de esta deliciosa novela deben saber, antes de adentrarse en sus primeras páginas, que no solo van a protagonizar junto a sus personajes principales una misión llena de retos, intriga/s y hechos insólitos, sino que, transportándose a un futuro donde el hombre ya ha logrado colonizar el satélite de su propio planeta, podrán también habitar un mundo en el que la silenciosa y asombrosa belleza del espacio y los paisajes lunares convive con la fascinación por la poesía, la mitología, la música, la astronomía y la ciencia.

La lectura de una obra literaria es siempre un inteligente y generoso ejercicio de complicidad, y en la escritura de Ángel L. Montilla, tanto en el verso como en la prosa narrativa, esta experiencia suele ser especialmente fructífera y placentera. Queda claro que Montilla lo ha pasado en grande durante todo el proceso de preparación y creación de Operación Artemisa. Ante todo, concebir esta emocionante y, en algunos momentos, sorprendente historia en la Luna le ha brindado la posibilidad de revisitar y recrear algunas de sus inquietudes y aficiones más queridas y recurrentes. Como en algunas de sus colecciones poéticas, en esta su primera novela se atesoran, unas veces de forma expresa, otras de forma velada, no pocos homenajes y tributos a hitos de la literatura, el arte y la cultura antiguos, modernos y contemporáneos. Algunos de estos guiños encierran además valiosas claves que se reparten a lo largo de la obra para que el lector curioso y agradecido las reconozca, las interprete y, en la misma medida que el autor, las disfrute.

Junto a la cuidada ambientación y los misterios de su trama, Operación Artemisa es también el resultado de un minucioso trabajo de documentación y recopilación eficazmente aprovechado. La inclusión de todo un amplio repertorio de materiales y referentes culturales y artísticos que tienen que ver con lo lunar (hermosísimas narraciones mitológicas, obras maestras de la literatura y el cine, exquisitas piezas musicales) enriquecen un relato que amplía y trasciende el género al que se adscribe ya desde su título y desde el arranque de su acción principal. Operación Artemisa no es solo una novela de ciencia ficción. Tampoco es un ejemplo del subgénero de la ciencia ficción fantástica. Se trata de un ensamblaje muy personal y muy original de géneros, motivos y temas diferentes, todos ellos magistralmente integrados y armonizados alrededor de un hilo argumental que se centra en los periplos y las peripecias del botánico terrícola Alexandre Marchand y la comandante selenita Artemisa Karalis.

La narración se va construyendo a través de las numerosas cartas que estos dos personajes, Marchand y Karalis, remiten a sendos destinatarios. Dichas correspondencias se alternan a modo de capítulos y nos hablan de vidas que en un principio no parecen guardar relación aparente pero que poco a poco van aproximándose hasta revelar un pasado común y converger finalmente en un destino compartido. La fórmula epistolar es el cauce perfecto para que junto a la trama central fluyan interesantes y sugerentes anécdotas familiares, curiosidades científicas, reflexiones e, incluso, creaciones poéticas.

Y es que uno de los aspectos que hacen de Operación Artemisa una novela muy atractiva es el lirismo que envuelve muchos de sus episodios y escenas. No podía ser de otra manera: la poesía es el lenguaje que Ángel Montilla más ha cultivado hasta el momento. Lo lírico aparece en la descripción y la simbología de los sueños y en los preciosos mitos lunares que crearon las diversas culturas antiguas y que se intercalan como historias independientes en muchos capítulos. Pero la poesía tiene todavía mayor presencia en los versos de algunos de los nombres importantes de la lírica universal (Percy B. Shelley, Whitman, Lorca) que le cantaron a la luna y, sobre todo, en las composiciones de poetas selenitas, entre ellas alguna de la comandante Karalis. Estos pasajes son una buena muestra de los divertimentos metaliterarios que amenizan esta lectura y que con total seguridad despertará una sonrisa cómplice en más de un lector.

La creación de esta nueva tradición literaria de escritores nacidos en la Luna y la inclusión de algunas muestras de su lírica, junto a otros tantos detalles (la mención a un idioma lunés, los curiosos avances tecnológicos), dan cuenta de lo rica y compleja que es la recreación del universo en que transcurre Operación Artemisa. En él se funden realidades y concepciones que proceden tanto del ámbito científico como del humanístico. Esta visión global revela un claro interés del autor por ofrecernos un análisis completo y profundo de lo humano.

En su novela Ángel Montilla nos habla también de tensiones, dinámicas y circunstancias sociales y políticas que no son nada ajenas a nuestro mundo actual. La ciencia ficción ofrece así una valiosa oportunidad para que podamos contemplarnos más lúcidamente desde la perspectiva del futuro y para que podamos comprender mucho mejor nuestro presente. Relacionados con este aspecto de la obra encontramos momentos y situaciones que, a modo de pequeñas pinceladas narrativas, nos recuerdan a otros subgéneros como las historias de espionaje o el thriller político. La convivencia en la Luna entre los ciudadanos terrícolas y los selenitas se ve comprometida por una serie de conflictos que amenazan la paz social. En esa coyuntura, la comandante Karalis tiene una relevancia crucial. El protagonismo de lo femenino y la incorporación (y reivindicación) de una sensibilidad feminista en la historia es otro de los grandes aciertos de este relato.

Por la suma de todos estos aspectos y elementos de procedencia tan diversa y el compendio de temáticas y géneros tan variados, Operación Artemisa se nos antoja como una suerte de obra total. A pesar de no ser extensa, la novela es un auténtico microcosmos donde quedan reflejadas problemáticas de la condición humana a través de las aspiraciones, los sueños y los ideales que encarnan los personajes protagonistas.

Resulta además inevitable disfrutar de la lectura de Operación Artemisa con la mirada de un espectador acomodado ante la gran pantalla de una sala de cine. Los trayectos y las evoluciones de las naves espaciales, los escenarios y los paisajes lunares (tan icónicos), los momentos de acción, las actitudes sospechosas e intrigantes de algunos personajes y, sobre todo, el impactante final en el que desembocan los acontecimientos recuerdan, salvando las muchas distancias expresivas y estéticas, el encanto y la magia de algunas joyas del séptimo arte, de algunos clásicos de la ciencia ficción como los que nos regalaron para siempre secuencias tan memorables como el monólogo del replicante poeta Roy Batty o la imagen hipnótica de la Discovery 1 navegando al suave ritmo de los valses de Strauss.

Si aún no han conseguido un pasaje en el vuelo regular que llevará a Alexandre Marchand a la difícil misión que le ha sido encomendada, no lo duden. Acompáñenlo. Alunicen con él en la base Shackleton, alucinen con el insospechado desenlace de esta maravillosa aventura en el futuro".

Emilio Lobato Montes

15-1-2022